日前,教育部、财政部、国家发改委印发《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单。

哪些大学和学科上榜?是如何遴选认定的?有哪些机制创新?高校格局随之迎来哪些变化?看教育部、财政部、国家发改委有关负责人的权威解读。

|

日前,教育部、财政部、国家发改委印发《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单。 哪些大学和学科上榜?是如何遴选认定的?有哪些机制创新?高校格局随之迎来哪些变化?看教育部、财政部、国家发改委有关负责人的权威解读。

“双一流”建设高校名单

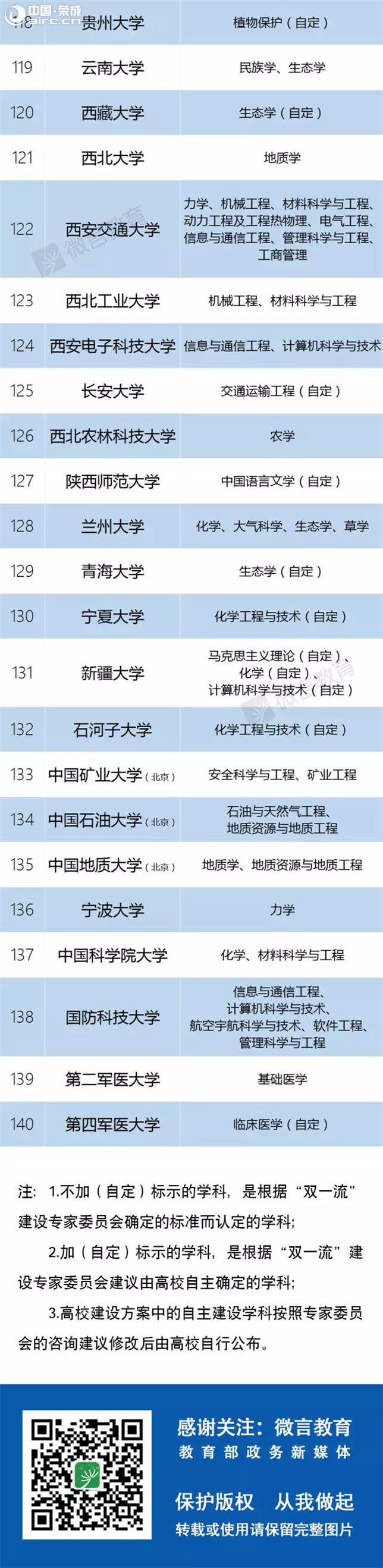

一流学科建设高校名单

“双一流”建设学科名单

“双一流”和“211”、“985”有啥区别?

“双一流”大学名单中,一流大学建设高校42所,其中A类36所,B类6所。与此前39所985相比,新疆大学、云南大学、郑州大学三所高校跻身42所一流建设高校。

“双一流”建设是中国高等教育领域继“211工程”、“985工程”之后的又一国家战略。据教育部部长陈宝生介绍,“双一流”建设不是“211工程”、“985工程”的翻版,也不是升级版,更不是山寨版,它是一个全新的计划。

“双一流”为何分AB两类?

据教育部介绍,将一流大学区分为A、B两类。这样做主要是希望督促所有的一流大学建设高校加快改革、加快发展,并推动归入B类的高校正视差距、奋起直追。

在6所B类高校中,东北大学、湖南大学、西北农林科技大学此前就在“985”名单中,而新疆大学、云南大学、郑州大学三所高校非为985高校。

“双一流”遴选认定不是一劳永逸

此次“双一流”的名单,“建设”两字不可或缺,即“双一流”是一个动态建设过程,遴选认定不是一劳永逸。

教育部表示,“双一流”建设以学科为基础,对建设过程实施动态监测,实行动态管理。建设过程中,将根据建设高校的建设方案和自评报告,参考有影响力的第三方评价,对建设成效进行评价。

根据评价结果等情况,对实施有力、进展良好、成效明显的,加大支持力度;对实施不力、进展缓慢、缺乏实效的,提出警示并减小支持力度。对于建设过程中出现重大问题、不再具备建设条件且经警示整改仍无改善的高校及学科,及时调整出建设范围。

建设期末,将根据建设高校的建设方案及整体自评报告,参考有影响力的第三方评价,对建设成效进行期末评价。根据期末评价结果等情况,重新确定下一轮建设范围,有进有出,打破身份固化,不搞终身制。

“双一流”是如何遴选认定的?

根据《总体方案》《实施办法》,“双一流”建设高校通过竞争优选、专家评选、政府比选、动态筛选产生。在广泛听取意见的基础上,以增量方式统筹推动建设,以存量改革激发建设活力。“双一流”建设高校及建设学科的认定遴选程序主要分为四个步骤:

需要说明的是,此次遴选认定所产生的是“建设”高校及“建设”学科,重点在“建设”,是迈向世界一流的起点,而不是认定这些学校和学科就是世界一流大学和一流学科,能否成为世界一流大学和一流学科还要看最终的建设成效。

“双一流”遴选认定体现哪些战略考虑?

遴选认定“双一流”建设高校,既要破除封闭固化的做法,打破终身制,又要考虑高等教育战略布局,考虑国家急需、特色鲜明、无可替代的学科。注意突出四个重点:

“双一流”建设方案主要内容是什么? 经过专家论证、主管部门审核、“双一流”建设专家委员会审议咨询,最终形成了“双一流”建设高校及建设学科的建设方案。

建设方案坚持社会主义办学方向,坚持中国特色、世界一流,坚持内涵建设,落实立德树人根本任务;坚持综合评价和内涵发展导向,兼顾前瞻性和可行性,制定相互衔接的近期、中期和远期目标,对学科建设作了系统安排部署,详细规划设计路径、内容、举措。一流大学拟建设高校,通盘考虑学校整体目标和建设学科目标,统筹安排部署;一流学科拟建设高校,把建设学科摆在建设方案的中心位置,同时也对学校学科整体建设作出长期规划安排。

(源于“经济日报”) |